Mid-Autumn Festival|文化浸润润童心,传统佳节共团圆

秋风送爽,丹桂飘香。又是一年中秋至,哈罗北京校园里洋溢着浓浓的节日氛围。对哈罗学子而言,中秋不仅是共享团圆的节日,更是一次与中华优秀传统文化的亲密对话。在这个承载诗意与情感的时节,各学部围绕“传统文化”“艺术创作”“语言表达”等多维目标,开展了富有深度与温度的主题实践活动。

从手工月饼到诗词书写,从非遗体验到文化探讨,学生们在沉浸式的节日体验中,用心感受文化、用手创造作品、用中文表达理解。通过一次次亲身参与,传统不再遥远,文化成为鲜活的日常。

小学与幼儿园部

童趣满满,文化初探

在小学与幼儿园部,老师们以“沉浸式文化体验”为核心,通过语文与美术的深度融合,将中秋节变成一场兼具趣味性与文化性的主题学习活动。

低年级学生走进“节日食育”课堂,在食堂化身的传统工坊里亲手包制月饼。孩子们揉面、包馅、压模,每一个步骤都充满期待与欢笑。香气弥漫的不只是食堂,更是对传统节令美食的真实感知。幼儿园的小朋友们也加入其中,孩子们在做中学、玩中感受节日仪式与中华文化。

与此同时,美术课堂也洋溢着节日的创作热情。二年级学生运用剪贴、绘画等方式,制作出一扇扇缤纷的“中秋之窗”光影艺术作品。他们在动手过程中提升了色彩感知力,也在作品中感受到节日背后的文化魅力。三年级学生则用点、线、面与多彩的画面创作“诗配画主题灯”,将明月、玉兔、灯笼与团聚的画面配上优美诗句,在语文与艺术的结合中表达对“家”的理解与热爱。

四年级学生通过赏析中国民间画,学习对比色和夸张表现法,并动手制作中秋主题冰箱贴。他们用插画讲述中秋故事,也将节日祝福化为生活中的小纪念。五年级同学则将月饼、玉兔、灯笼等意象设计进钟面图案,亲手组装时针与分针,将文化记忆嵌入时间的表达中。老师们欣喜地看到,孩子们不仅在技巧上不断成长,更在艺术表达中投入真情实感。

而在六年级,孩子们走近中国非物质文化遗产——金箔工艺。通过学习传统技艺的制作过程与匠人精神,学生们不仅创作出富有节日意蕴的艺术作品,也理解到传统工艺对专注与细致的高度要求。在语文课堂上,他们还亲手缝制中秋香囊,了解中秋与配香习俗的历史渊源,用草药清香寄托节日思念。

在教师的眼中,每一次亲手制作都是孩子与文化的真实对话,每一项节日实践都在孩子心中种下对传统的尊重与热爱。

小学中文组组长张老师:在校园中沉浸式庆祝中秋节,能帮助孩子们深入理解寄托在传统节日之上的文化内核,筑牢文化身份认同;同时为学生提供多感官体验,将抽象中国文化转化为具体感知,使学生理解中国人的家庭价值观。多样化的活动打破文化壁垒,促进哈罗社区的情感和文化联结,让校园从“文化集合”变为“文化共生体”。

中学部

语言沉浸,思维生长

深厚的传统文化是中文素养的“活水之源”。无论是 IGCSE 的阅读写作,还是 A-Level 的文本批判分析,对文化语境的深刻理解都至关重要。为此,中文组精心策划了“月满华章,情寄中秋”系列主题活动,旨在让哈罗学子在体验中深耕中文素养,在传承中感受文化魅力,进行深度的文化浸润与语言实践。

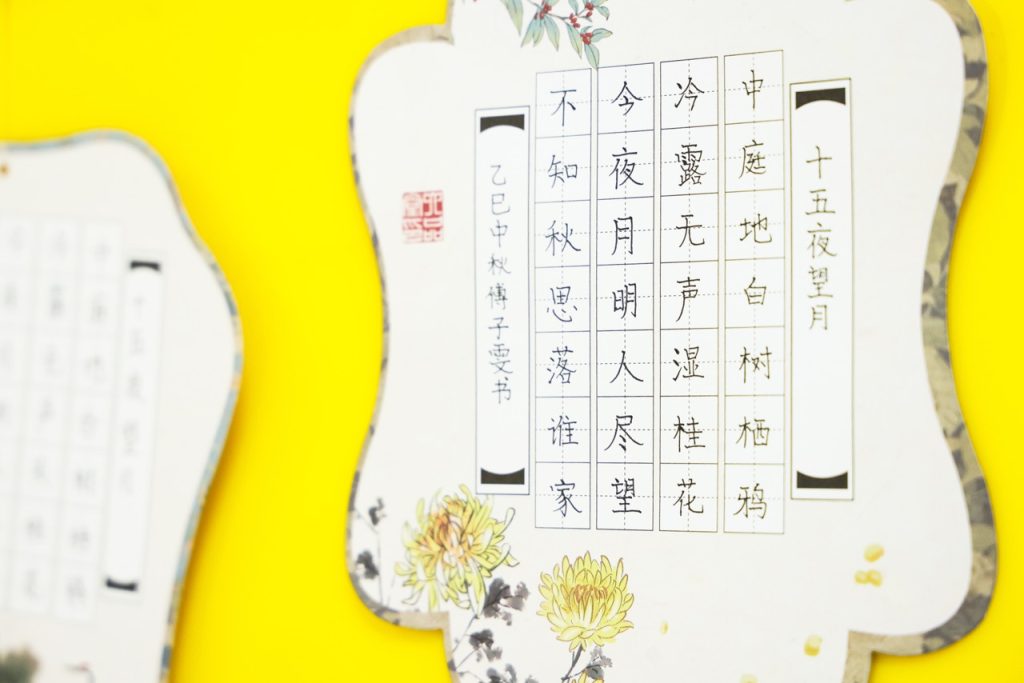

学生硬笔书法作品

翰墨飘香·书月咏怀:学生以笔墨寄情,通过软笔或硬笔书法书写咏月经典或自创诗文,在一横一竖间感悟汉字之美

声情并茂·咏月抒怀:学生以个人或小组形式,配乐朗诵中秋主题诗文,用声音传递古典文学的情感与韵律

文化浸润·课堂深耕:教师围绕中秋神话、习俗与文学展开专题教学,帮助学生从文本细读走向文化理解,构建起知识与情感的双重通道。

中学中文组组长李老师:对于哈罗北京的学生来说,中秋节远不止是一个假期。在 IGCSE 阶段,它是最生动的写作课堂——“家族的记忆”“节日的氛围”都成了同学们笔下鲜活的故事与画面;在 A-Level 阶段,它又是深邃的文化文本。当我们走进《静夜思》的孤寂,或体悟《水调歌头》的旷达时,中秋的情境让学生不止停留在字词的剖析,而是能够触摸到诗歌背后的情感与哲思。

文化是语言的灵魂。中秋的体验,正是让学生在真实语境中感受文化温度的最佳方式,也成为他们从“学中文”走向“用中文思考”的关键桥梁。这也是哈罗北京中文课程的一大特色。

在哈罗北京,我们始终相信教育的核心,不止是知识的传授,更是文化的浸润与表达的培育。中秋节,不仅是一次节日庆典,更是一堂跨学科、跨年龄段的文化实践课。

从幼儿园到中学部,从月饼制作到诗文书写,每一项活动都承载着哈罗对学生文化素养、创意思维与表达能力的持续培养。我们希望通过这样的节日实践,让孩子们在感知中热爱传统,在创作中理解文化,在表达中成长为具有深厚文化根基的国际化青年。

祝愿所有家庭中秋快乐

月圆人团圆

文化共此时

Happy

Mid-Autumn Festival

云探校

云探校